心経の「自在に観る」というのは、観自在菩薩という仏様がそこにいるとかではなく、「一切の転倒した夢想を遠離する」という意味です

誤解、勝手な思い込み、狂信、刷り込まれた常識、などを始めとした、一切の固定観念から解放されて、つまり「自在に観る」ということです

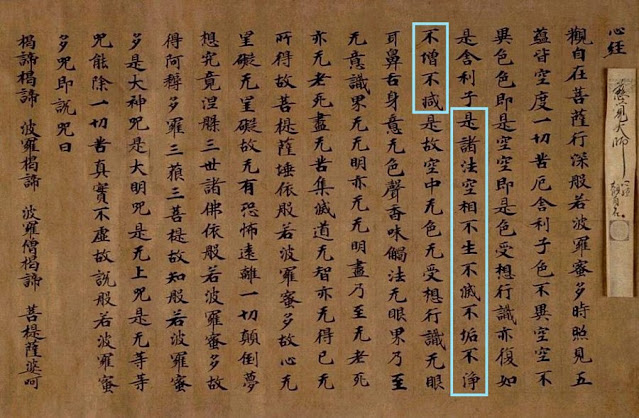

隅寺心経(奈良時代) 長保寺蔵

隅寺心経(奈良時代) 長保寺蔵

「般若心経の1行目に観自在菩薩って書いてあるんだけどこれは観音念じてるんじゃないという風な認識なんですよ」

長くなりますがYouTubeの「心経手文4 心経最初の霊験」で解説しているので、文字起こししてのせときます

原文「玄奘三蔵ー西域・インド紀行ー 長澤和俊訳 桃源社刊 p21」

4:58位から

大慈恩寺三蔵法師伝っていう、その玄奘三蔵の伝記にいろいろな細かいことも書いてあるわけですよ そこで、注目すべきことがいくつか書いてあるんだけど

まずね、この、ナーランダーまで行く道中、国境線玉門関、今でもね、遺跡みたいに残ってて中国では観光地になっているんですよ

私まだ行ったことないし、いつ行けるかちょっとわかんないけど、その玉門関から出ると砂漠ですわ

ゴビ砂漠

巨大な砂漠があって、まあ一番の難関な理由

でそこを行くときに、実は玄奘三蔵が般若心経を唱えながら旅してた

それがねその大慈恩寺三蔵法師伝に書いてある

でその、具体的に色々書いてあるんだけど、それが多分ね鳩摩羅什っていう人が翻訳した、玄奘よりまだ古い 般若心経の翻訳を多分選んだんじゃないかというように 推定されているんだけど その玄奘は誰か病人を看病したらねその病人が、あの、感謝のしるしに多分坊さんなんですよ看病した病人というのもね 感謝のしるしだって言って、その般若心経を教えて、鳩摩羅什訳の般若心経を教えてくれたって言うんですよ

でそれを道中の安全のために、まあ、唱えてたらしい

そこもおそらく歴史上最初の、この般若心経の霊験かな

大慈恩寺三蔵法師伝という玄奘の伝記に書いてあるんだけど、この玉門関を出てね、砂漠に入ったら、異常に悪鬼が、悪い鬼ね、悪鬼が大変出てきたと

ところがこの般若心経を唱えるとその悪鬼が、悪い鬼がいなくなったと

これねー あのねぇ そういう砂漠で、もちろんだから懐中電灯もなければね もう無線も電話もない まあ生きるか死ぬか自分自己責任で、自分の体力のみがあてになるというところに行って 真夜中はね、そこになにが出てきたも不思議はない

私もね、あんまりなんていうの、不思議な事は言いたくない、言いたくないんですけれども、もうインターネットだしねあんまり言いたくないんだけど、それはね玄奘ほどの人はね、いろんな魑魅魍魎から悪鬼っていうかね、鬼っていうのは、おそらくまあ、成仏してない霊魂なんだけどね、そういうものが出てきて しかもそれは、非常に何というか、狂ってるんですよ 考え方っていうか、狂ってるからーまあ、悪さするんだけど そういうのがいっぱい出てきたのを、この、般若心経と、なんか観音経と般若心経とを唱えた

観音を念じたというのと般若心経を唱えた

その伝記には書いてあって 観音を念じても効果はなかったけれど、般若心経を唱えたらば鬼はいなくなった

そこはだからね 非常にいろんなことが考えられるんだけど あの心経の中にね、最初に観自在菩薩と書いてあるんだけど、観音を念じてるんじゃないんですよ、そこでは

そのね、玄奘が砂漠の真っ暗闇っていうかとんでもない、まー、死ぬ他ないだろうっていうところですよ

そんなとこ行くのバカだけだと、そういうバカっていうか言っちゃ悪いな

あのとんでもない、とんでもないことだというところに突き進んで行った時に、いろんなまあ、皆さんに分かるように言えば幻覚というかね、出てきたと

でそこで観音を念じてもダメで、般若心経、まあ鳩摩羅什訳の般若心経唱えたらいなくなった

だからそこから言えることは、般若心経の1行目に観自在菩薩って書いてあるんだけどこれは観音念じてるんじゃないという風な認識なんですよ

「観ること自在」=「遠離一切転倒夢想」という意味だということです

これが簡単ではないのです

この図式で言えば、「色(しき)」は転倒した夢想で、この「色」を遠離して「空(くう)」を観るのが仏教の修行の肝心要の要点です

心経は、短いお経ですが、二回も「舎利子(シャリプトラ、智慧一番の仏弟子)と呼び掛けています

この呼び掛けているのは、お釈迦様本人です

つまり、心経は、お釈迦様が「自在に観た」世界が直接語られています

ですから、心経読誦のコツは、「お釈迦様になりきって読誦する」ということになります

「仏様になりきる」というのは、密教では、「入我我入」といって基本になる瞑想法です

まあ、40点位から初めて、もちろん100点はお釈迦様ですけれど、60点とか70点を目指すことはできます

今日はもう1点とろう、という心構えが大事です

それがなければ、人間に成長とか進歩がなくなってしまいます

金剛界大日如来 長保寺 多宝塔

仏様には世界がどのように観えているか、心経にざっくりとではありますが、書かれています

「色不異空・空不異色。色即是空・空即是色」

「この諸法は空を相としている」

感覚器官によって脳内に形成される「色」は転倒した夢想ですから、「空」、まあ、感じられる前の世界を観ているのです

「空」とはいかなるものかといえば

心経では「不生不滅。不垢不浄。不増不減」

物理学のエネルギー不変の法則に近いかもしれません

これを八不としてナーガルジュナ(仏教最高の学僧)が整理して

一異、同断、生滅、去来

一でも異なるでもなく、同じでも断絶でもなく、生ぜず滅せず、去りも来もしない

龍樹菩薩(ナーガルジュナ)画像(南北朝時代) 長保寺蔵

龍樹菩薩(ナーガルジュナ)画像(南北朝時代) 長保寺蔵

心経では「空」には「老いも死もなく」「恐怖もあることなし」と説かれています

老い、死、恐怖は「色」の側にあるからで、「転倒した夢想を遠離」して「空」の側から観るなら「一切の苦しみも厄難も」ありません

ですから、仏教的な問題解決方法の第一歩は、自分の都合を離れて観るということです

自分の都合を離れて「空」から観ると、お釈迦様が助けてくれます

毎自作是念、如何令衆生、得入無上道、速成就仏身(法華経、自我偈)

つねに自ら(お釈迦様が常に自発的に)この念をなす、如何がして衆生をして、無上道に入ることを得しめ、速やかに仏身を成就せしめんかと

インド ブッダガヤ大塔 降魔成道の釈尊

インド ブッダガヤ大塔 降魔成道の釈尊

心経の場合、いくら「観ること自在」といっても、お釈迦様から二回も「舎利子」と呼び掛けられているわけで、自分勝手な自由自在ではないです

心経は、いわば、お釈迦様と入我我入し加持力をいただくための密教経典で、経典を通じて、お釈迦様の「空」と繋がります

心経では、「諸法は空を相としている」と説いても、全くの虚無の無意味な空間に放り出されるのでありません

「老いも死もなく」「恐怖もない」「一切の転倒した夢想を遠離」した自在なお釈迦様と繋がります

長保寺本尊 釈迦如来

仏教には様々な「空」に至る道が説かれています

ギリシャ哲学も、量子論も、基本構造は仏教とよく似ています

しかし、ギリシャ哲学には瞑想はないし、量子論は科学であってオカルトではありません

万物はentanglement

ツイッター再開(2)

「諸法は空を相としている」それは「生ぜず、滅せず。垢つかず、浄ならず。増さず、減らず」

これを文字通り解釈すれば、今の我々の「生命」は、滅することも汚れることも減ることもない、ということです

ただし、条件があります「一切の転倒した夢想」を離れれば

これがお釈迦様の観ている世界です

お釈迦様の観ている世界(空)では、

無所得のゆえに

色受想行識はなく

眼耳鼻舌身意、色声香味触法、などはなく

無明も老死もなく

また老死が尽きることもなく

苦集滅道も智も得るということもない

まあ、お釈迦の境地ですから、とりあえず、完全に理解する必要はないでしょう

図式化して整理すると

「空」から生じた転倒夢想は無いと「照らし見て」、「一切の苦と厄」から救われる

これが、お釈迦様の、肝「心」要の、「心」経です

約2500年にわたる歴史のある仏教には、いろいろな諸仏、諸菩薩、諸天が登場します

連綿と護持してきた、あまたの五神通の聖僧もいます

これらの、エビデンスの根本は、お釈迦様が架空の人物ではない、ということです

インド デリー博物館 仏舎利と仏舎利容器

インド パトナ博物館 仏遺灰と容器

修行者は深く「智慧(般若)の方便(波羅蜜)」を行じたときに・・・一切の苦と厄を解決した

「智慧の方便」によるがゆえに・・・いつか涅槃を得る

過去現在未来の諸仏は、「智慧の方便」によるがゆえに、無上正等正覚をえた

「智慧の方便」とはなにか、ということですね

「過去現在未来の諸仏」は三千までは名前が明らかにされていて、仏画もあります

仏教では、だれでも仏になれるし、過去だけでなく現在、未来にも仏が出現します

一神教ではないのです

「智慧の方便」によれば、だれでも仏になれます

過去現在未来三劫三千仏曼荼羅 三幅組 江戸時代 長保寺蔵

過去現在未来三劫三千仏曼荼羅 三幅組 江戸時代 長保寺蔵

「一切の苦と厄を解決」するには、条件があって

「観ること自在な修行者が」ーー>「深く智慧の修行をする時」でなければなりません

ただ「智慧の修行」をするのではなく「観ること自在」である必要があります

「この諸法は空を相とし、不滅で、汚れず、減ることもない」のであって、お釈迦様や、三世の諸仏も、「空」のなかでは、不滅で、汚れず、減ることもありません

そして、我々も「空」のなかでは不滅で、汚れず、減ることもありません

「空」のなかでは仏と我々は「不生不滅。不垢不浄。不増不減」です

不滅で、汚れず、減ることのない「空」の中で、お釈迦様を始めとした、諸仏、諸菩薩、諸天に救われます

それには、「一切の転倒した夢想を離れる」ことです

固定観念、こじつけの理屈、権威主義的な主義主張、勝手な決めつけ、思い込み、などなど

金剛界曼荼羅(江戸時代) 長保寺蔵

金剛界曼荼羅(江戸時代) 長保寺蔵

胎蔵曼荼羅(江戸時代) 長保寺蔵

胎蔵曼荼羅(江戸時代) 長保寺蔵

「観ること自在」に「一切の転倒した夢想を遠く離れる」ことが簡単にできるなら、だれも苦労はしないわけで、仏教史にある様々な荒行、難行、苦行も必要なかったことになります

しかし、心経で解明された仏教の仕組みによれば

「観ること自在に」よけいなことを考えるのをやめて、滅せず・汚れず・減らずに、「空」にいる三世の諸仏にたよればいいのです

自分ですることは

よけいなことを考えるのをやめる

あとは「空」にいる諸仏をたよる

この二つです

インド サールナート博物館 初転法輪の釈尊

長保寺には、世界最古の心経写本である隅寺心経の現在確認されてる28巻あるうちの一巻が伝えられています

年代的にはサンスクリット写本やチベット写本よりも古いものです

奈良時代の海龍王寺(奈良の都の隅にあったから隅寺と呼ばれた)の聖武天皇の国立写経所で書写されたものが現在まで伝承されました

その28巻隅寺心経があるうちの、24巻の経題は、前後になにもない「心経」です

今、我々は一般的には、魔訶般若波羅蜜多心経と唱えているのですが、元々の形ではないということになってきます

心経の本文中では「心に罣礙(けいげ)なく」(こころに、妨げるものがない)という使われ方をしているようで、「般若波羅蜜多」智慧の方便との関係が強調されているようでもないのですが

ここは素直に、仏教の肝心要の「心」としてもいいんじゃないでしょうか

長保寺の「心経」は経題の下に付箋が張ってあり「慈覚大師」と書かれているのですが、これは、実は間違いです

江戸時代に古文書の鑑定家(古筆というらしい)がくっつけた極め書きで、いわば、長保寺は紀州徳川家藩主の菩提寺ですから、藩主に忖度して有名人の名を出したのでしょう

まあ、でも、江戸時代の風物ということで張ったままにされています

隅寺心経は、弘法大師筆とかいろいろ言われますが、楮紙の質から奈良時代であることがはっきりしていて、行基菩薩による写経事業で書写されたものというのが最近の見解です

記録から計算すると3000巻は書写されたようですが、そのうち現存するのが28巻です

残念なことに、中国にも、「心経」より古い写本はありません

サンスクリット、チベットを通じて世界最古の写本です

「心経」は短いお経なので、どうしても深読みしてしまうのですが、大蔵経の般若部に属する経典だけで40種類ほどあって、自分勝手な解釈をしなくても、類似の経典を比較検討すれば似たような部分か見出されますから、大間違いはしないと思います

近年では、サンスクリット、チベットと見比べることもできます

大学で習ったチベット人の先生はチベット語の「心経」を唱えてましたね

最後の呪のところには唵がついてましたけど

それで、「心経」の大きな特徴を一つだけ挙げるとすると

タイの上座仏教では唱えない、ということですかね

やはり有部律ですから「空」は言わないみたいですね

この「心経」は霊鷲山で説かれたことがわかっています

お釈迦様が最も長期間滞在して説法教化した場所です

ほかに霊鷲山で説かれた有名なお経は、法華経、無量寿経などがあります

法華経には、眷属とともにまたこの霊鷲山に現れると書かれています

ですから、最重要な「心経」が、ここで説かれたとしても不思議ではありません

「心経」には最初にすべての結論が書かれています

「観ること自在なる菩薩が、深く智慧の修行をしたとき、感覚器官で感じられる世界はみな空であると理解して、一切の苦悩と厄難から解放された」

仏教にとって肝心要は「空」で、その目的は「苦厄」からの解放です

「空」では、諸法は「不生不滅、不垢不浄、不増不減」です

文字通り解釈すれば、私も貴方も仏も、不滅で汚れず減衰しません

仏教全体の考え方からすると、永遠に生きるというのはこれはこれで辛いということになってはいます

仏教にとって肝心要は「空」で、その目的は「苦厄」からの解放です

で、そのプロセスそのものには、仏が関与するとは書かれていません

「心経」には、三世の諸仏も智慧の修行をしたと書かれているだけで、智慧の修行をするべきことが示唆されるだけです

だから、ただ知識として「心経」を理解しても、自分の限界を超えることはできません

「空」が苦悩と厄難からの救いを保証しなくてはなりません

それには「空」で、あなたを待っている存在が必要です

「心経」を説いている、お釈迦様のつもりになって、また、お釈迦様に呼び掛けて、「心経」を読む必要があります

ざっくり仏教的説明をすると、「空」が眼耳鼻舌身といった感覚器官で受け止められ、色受想行識といったプロセスで意識となっていくのですが

図の赤丸部分ですね、脳に取り入れる関門があります

脳幹といいます

すべての外界からの信号が(神経の波動)ここをとおります

(このことからも、外界は量子的な波動じゃなかろうかとなりますね)

で、通るときに、自分の生命の危機、安全、維持に重要な情報が優先されるように生物は進化してきているようです

ですから、必然的に、脳内は(自分にとって重要な情報)でぎっちり埋め尽くされます

ですから、エゴイズムは普遍的なのです

ここでは「感じる前の世界」としていますが、不滅で汚れず滅しない「空」ですね

これを、自分にとって重要な情報を取捨選択して、自分自身で勝手に脚色して歪めてしまうのです

それは、生命の長い進化の過程で、自分の生命維持に執着して、すべての情報を自己中心に整理する個体が生き残る確率が高かったから、エゴイズムが肥大化した、という理由でしょうね

人間社会にある、神話、宗教教義、伝説は、ざっくり整理してしまえば、脳内世界の産物であり、「心経」的には「転倒した夢想」ということになります

ですから、人間自身は、自分自身の根本的な救いを作り出すことができない構造になっています

「空」をどう説明しても、それは、自分の脳内世界の会話にすぎません

どうあがいても、「色」の中をかき混ぜるだけです

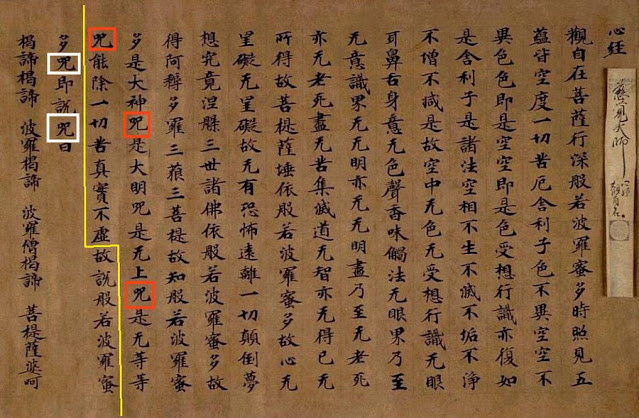

「心経」では文字は同じですが、2種類の「咒」が説かれています

赤で囲った精神集中の意味の「咒」

白で囲った呪文の意味の「咒」

「心経」で何が言いたくてこの経典が書かれたのか、といえば、結局、この呪文を唱えてもらいたいためだ、というのが素直な解釈です

世界各地で発見されている古写経にも、この呪文がありますから、後からくっつけたということではなさそうです

「観自在菩薩」は「観ること自在なる菩薩」で修行者に対する呼びかけなのですが、「心経」にはれっきとした佛が登場します

「三世諸仏」です

「三世諸仏」が「空」であなたを待っていて、救ってくれるのです

身近な存在でいえばお釈迦様になりますが、過去現在、そして未来も含めると三千いるとされていますので、どなたか、救ってくださります

やはり、一神教ではないのです

羯諦羯諦波羅羯諦波羅僧羯諦菩提薩婆訶

ギャーテーギャーテー、ハーラーギャーテー、ハラソウギャーテー、ボージソワカ

Gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā

Gate 行ける者よーー>「三世諸仏」

Gate 行ける者よーー>「三世諸仏」

pāra 目指すべきところへ

gate 行ける者よーー>「三世諸仏」

pāra 目指すべきところへ

saṃ 正しく

gate 行ける者よーー>「三世諸仏」

bodhi 目覚めに

svāhā 栄あれ

一切の転倒した夢想から遠く離れて、自在に観る修行者は

三世の諸仏に向けて咒を唱える

羯諦羯諦波羅羯諦波羅僧羯諦菩提薩婆訶

ギャーテーギャーテー、ハーラーギャーテー、ハラソウギャーテー、ボージソワカ

そして、一切の苦悩と厄難から解放される

羯諦羯諦波羅羯諦波羅僧羯諦菩提薩婆訶

ギャーテーギャーテー、ハーラーギャーテー、ハラソウギャーテー、ボージソワカ

Gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā

Gate 行ける者よーー>「三世諸仏」

Gate 行ける者よーー>「三世諸仏」

pāra 目指すべきところへ

gate 行ける者よーー>「三世諸仏」

pāra 目指すべきところへ

saṃ 正しく

gate 行ける者よーー>「三世諸仏」

bodhi 目覚めに

svāhā 栄あれ

Gateはサンスクリット語では呼びかける時の言葉です

語源的には、英語のGoにつながる言葉らしいです

「色」の中にいたら、いつまでも救いのない我々が、「空」に向かって呼びかけるのですが

これを、浄土教的な念仏、あるいはキリスト教的な啓示と似た概念ということができます

阿弥陀三尊来迎図(江戸時代) 長保寺蔵

「心経」は、仏教全般の肝心要の要点を書いた、一種の解説書でもありますが、現在は理屈が知りたくて「心経」を読む人は、ほぼありません

神仏に対する、法楽(称え喜ばせる気持ちでしょうか)や祈願(現世利益ですね)や、回向(亡くなった人の供養)でも読誦されています

1300年にわたって読誦され続けているのは、やはり「心経」の説く「色」と「空」の関係が普遍的な意味を持つからでしょう

仏教では、果分不可説(かぶんふかせつ)というのですが、「空」とか「悟り」の内容を説明することはできない、とされています

それは(説明)であって「空」そのものではないからです

食レポみたいなものですかね

人それぞれ、味を上手に説明しても、食べてみるまではわからない

ですから、仏教教義とか、教義に基づいた宗派とか、どうなんだ、ということです

それでも、2500年に及ぶ世界仏教史の中で、一人だけ、果分可説を主張した天才がいます

弘法大師です

弘法大師によれば、「空」は「響き」から成り立っていて、声と字は不可分で、それを実相とすると

量子論などない時代に、波動を洞察していたことになりますね

正直、弘法大師の説は何度読んでもわかりにくくはあるのですが、咒とか真言に、単なるオマジナイではない働きがあることを実感していたのでしょう

そもそも、我々の脳は、脳幹からつながっている神経からの電気信号を通じて世界を認識しています

世界がそこにあるといったところで、元を正せば、電気的波動です

この、波動の性質を「不生不滅、不垢不浄、不増不減」であるとするのが「心経」の立場なのですがエネルギー不変の法則、と似てませんか

仏教には、輪廻転生、因果応報、多神世界、加持感応など、独特の世界観があるのですが、エネルギー不変の法則で説明できなくもない、と思っています

輪廻転生>>エネルギーは不変だから、消えたと思っても、どこかで復活する

因果応報>>エネルギーは不変だから、作用があれば、必ず反作用が生じる

多神世界>>エネルギーは不変だから、個別の人格は失われない

加持感応>>エネルギーは不変だから、大きなエネルギーから小さなエネルギーに移動できる

「心経」の理論的な側面を、ざっくりと解説してきましたが、仏教はもう2500年もやっているので、語りだしたら止まれないのですよ

サンスクリット、チベット、漢文、パーリ語、それに日本の高僧方の著述もあります

英語、ドイツ語、フランス語、ロシア語などの論文も多数あります

研究はいくらやってもやり尽くせないのですが、じゃあいったい、自分はどうしたらいいの?ということですね

「心経」的には苦厄をどう逃れるのか

病気なら、薬を飲むか、医者に行ったほうがよさそうだし、金が無いなら、どうにかして稼ぐしかないわけだし

そうじゃなくて「心経」は、自分自身の智慧の修行(般若波羅蜜)で、なにをしたらいいかわかる(無上正等正覚)のではないでしょうか

「過去現在未来の諸仏は、智慧の修行によるがゆえに、無上正等正覚を得た」

「心経」で説かれている修行は、もう一行目に書いてあります

「深く智慧の修行をおこなう」ということになります

般若波羅蜜(智慧の修行)は仏教ではごく一般的な修行で

壇(布施)によって戒(いましめ)が生じ、戒から忍(忍耐)が生じ、忍から進(精進)が生じ、進から禅(心の落ち着き)が生じ、禅から智慧が生じる

壇>戒>忍>進>禅>慧(智慧)

これを六波羅蜜といいます

段階的に進むのが一般的ですが、どれか1つだけ強調しても出来ます

どれか一つをやりこむことが、全てに通じるという考え方です

「心経」は、智慧の修行を強調している、ということですね

他のことは、そこから派生してくるという考えかたです

「心経」でいう智慧の修行とは、具体的にはなにかというと「咒」だと書いてあります

ここでいう「咒」は、精神集中の意味です

深く、精神集中を行うことで、一切の苦厄を解決した

難行、苦行、勉学、ではないです

壇(布施)、戒(戒律)、忍(忍耐)、進(精進)、禅(禅定)、ではなくて「咒」(精神集中)です

「心経」は「深般若波羅蜜」(深い智慧の修行)である「咒」(精神集中)をするためには、最後の行の「咒」(呪文)を唱えろと言いたいわけです

その「咒」(呪文)は、「三世諸仏」に呼び掛ける呪文です

「三世諸仏」は「般若波羅蜜」(智慧の修行)によって、阿耨多羅三藐三菩提(あのくたらさんみゃくさんぼだい)無上正等正覚を得て、すでに「涅槃」にいるわけです

「心経」のいう苦厄の解決とは、三世諸仏に呼び掛けて、涅槃にいる三世諸仏の加護を得ながら自助努力をする、ということでしょうか

図解してみると

「観自在菩薩」(自在に観る修行者)が、「空」にいる「三世諸仏」に対して「咒」で呼び掛けて「行深般若波羅蜜」(深く智慧の修行)をする

「心経」における修業は「咒」を唱えることです

健康と長寿のため、成功と繁栄のため、安全と平和のため、先祖供養と冥福のため、除災招福のため、悟りへの道のために「咒」を唱えます

ふとしたインスピレーション、思わぬ助力、考えもしなかった助言、降ってわいたような計画、目が覚めたような気持の変化、などなど、いろいろな形で現れます

奇跡も起こりますが、まあ、めったとありません

「心経」の最後の行にある

羯諦羯諦波羅羯諦波羅僧羯諦菩提薩婆訶 ギャーテーギャーテー、ハーラーギャーテー、ハラソウギャーテー、ボージソワカ

この「咒」は、意味を知る必要はないとされています

純粋に呪文として唱えればいいと(サンスクリットで読解できますが)

仏教では、伝統的に、咒と真言は翻訳しません

いわば、パスワードなのです

「心経」最後の行の「咒」は、

「すなわち、咒を説いていわく」

と、この「心経」を説いた、お釈迦様が説いています

我々は、「空」に向かって、救いを求めて呪文を唱えるわけですが、その呪文は、人工物ではなく、お釈迦様自らが、我々のために説かれたものです

まあ、たとえば、「たすけてください」とか「金持ちになりたい」とか「病気がよくなるように」とかなど、つまり、人間界の言葉です

この、人間界の言葉が「空」にいる三世諸仏に届くかどうかは、わかりません

ですが「心経」の「咒」は、そもそも、お釈迦様の口からでた言葉です

この「咒」を唱えることで、苦難と厄災を逃れると、お釈迦様が説いているのです

誰かの発明品でも、発見されたものでもありません

「心経」の「咒」は、お釈迦様由来です

だから、「咒」を唱える意味があるのか、とか、「咒」を信じる信じないとか、あまり心配する必要はないと思います

過去現在未来三劫三千仏曼荼羅 三幅組 江戸時代 長保寺蔵

過去現在未来三劫三千仏曼荼羅 三幅組 江戸時代 長保寺蔵